Marantz-Pianocorder

Systembeschreibung

Nachdem im letzten Beitrag der Bau eines Pianocorder

Vorsetzers beschrieben wurde, vermitteln folgende Zeilen die Funktion

und meine (noch jungen) Erfahrungen über das Kassettengerät,

die Bänder und MIDI.

Die Funktion

Zu Beginn möchte ich gleich festhalten, dass das Pianocordersystem

auch eine Aufnahmemöglichkeit bietet. Diese Einrichtung ist bei

mir nicht vorhanden, da ich erstens nicht Klavier spielen kann und man

zweitens heute ein nuanciertes Spiel mit modernen Keyboards aufzeichnen

kann, was die Aufnahmemöglichkeiten eines Pianocorders

übertrifft. In diesem Beitrag wird das Aufnahmesystem also nicht

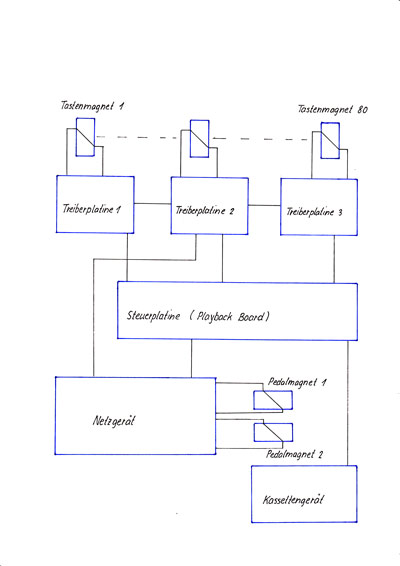

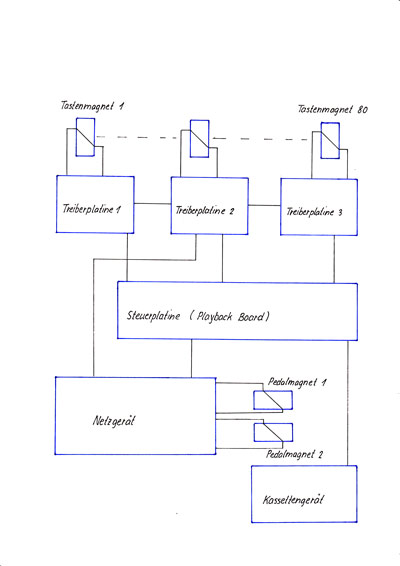

beschrieben. Aus dem Blockschaltbild geht hervor, dass die 80

Tastenmagnete von drei Treiberplatinen angesteuert werden. Pro

Treiberplatine sind die Adressbausteine und pro Tastenmagnet ein

Leistungstransistor vorhanden. Die Steuerplatine decodiert die Signale

des Kassettengerätes und sendet die decodierten Signale an die

Treiberplatinen weiter. Auch steuert sie über Adressbausteine via

das Netzgerät die Pedalmagnete an. Zu erwähnen ist, dass es

sich hier nicht um eine computergesteuerte Elektronik handelt, sondern

um eine Echtzeitaufnahme der Signale auf ein Kassettenband. Lässt

man das Band also langsamer laufen, so spielt das Klavier auch

langsamer wie wenn man die Rolle im Klavier langsamer spielen

lässt. Anstelle der Löcher im Papier sind hier einfach

Signale auf dem Band. Das Netzgerät liefert die Niederspannungen

für die digitalen Bausteine und die 170 Volt Gleichspannung

für die Magnete, wobei dafür die in Amerika

gebräuchliche 110 Volt Netzspannung ohne Transformator

direkt gleichgerichtet wird. Da bei uns aber 220/230 Volt üblich

sind, muss sowieso ein Transformator davor geschaltet werden und

dadurch wird das Hantieren etwas ungefährlicher. Aufpassen muss

man nur, dass man keinen Autotrafo erwischt, dieser wäre dann

nicht galvanisch getrennt! Die Tastenmagnete werden mit 200 Hz Impulsen

angesteuert. Kurze Impulse und lange Impulspausen ergeben dadurch einen

leisen Anschlag, lange Impulse und kurze Impulspausen ergeben einen

lauten Anschlag. Auch die Pedalmagnete werden auf diese Art gesteuert,

wobei die Druckstärke mit einem Regler einreguliert werden kann

und bleibt dann immer gleich.

Kassettengerät

Das Kassettengerät läuft mit doppelter Geschwindigkeit als

üblich, also mit 9.5 cm pro Sekunde. Verwendet werden 90 Minuten

Bänder das ergibt nur 45 Minuten Spieldauer. Mit einem Regler kann

die Abspielgeschwindigkeit verstellt werden. Auch die

Grundlautstärke kann eingestellt werden ebenso wie leise das

Klavier spielen soll bei piano Passagen. Ein Schalter um das linke

Pedal auszuschalten ist auch vorhanden. Neben dem Kassettenfach

ist ein Rädchen montiert mit welchem der Tonkopf in einem gewissen

Bereich in der Höhe verstellt werden kann. Man sieht also, dass

das System schon gewisse Anforderungen an die

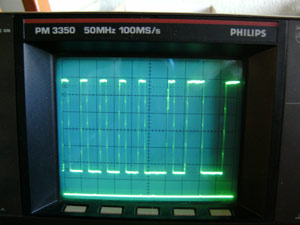

Uebertragungsqualität stellt. Die decodierten Signale sind auf dem

Band mit zwei Frequenzen 2.25 Kiloherz und 4.5 kHz aufgezeichnet. Das

ist eigentlich nicht mehr als ein gewöhnlicher Telefonapparat

überträgt. Aus diesem Grunde habe ich mir überlegt, ob

man diese Bänder nicht auf den PC laden und im mp3 Format

abspeichern könnte, damit weniger Speicherplatz benötigt

wird. Dies als Sicherung, da die Qualität der Aufzeichnungen mit

der Alterung der Bänder abnimmt. Leider hat dieser Versuch

fehlgeschlagen. Aufnehmen hat funktioniert, aber nach der Konvertierung

gab es „Misstöne“. Beim genaueren Betrachten hat sich

herauskristallisiert, dass das Problem beim Uebergang der 2.25 kHz

Frequenz zum 4.5 kHz Ton liegt. Dieser Uebergang muss genau abgebildet

sein, damit das Kassettengerät daraus schöne Rechteckimpulse

erzeugen kann (Bild Oszillogramm).

MIDI und Kassetten

Unser Mitglied, Fred Gerer, hat mich auf die Homepage von Mark Fontana,

www.pianocorder.info, aufmerksam gemacht. Das ist nun eine wahre

Fundgrube was MIDI anbelangt. Dort findet man tausende Files von

eingescannten Welte-, Ampico-, 88er- und anderen Rollen, sowie weiteren

MIDI-Files. Mark Fontana hat auch ein Computerprogramm entwickelt mit

welchem diese MIDI-Files auf dem Pianocorder abgespielt werden

können mittels einer Adapter-Kassette.

Diese Kassette kann für wenig Geld in einem Elektronikshop

erworben werden. Darin enthalten ist lediglich ein Tonkopf. Legt man

sie in den Recorder ein, so ist Tonkopf auf Tonkopf und die Signale

werden induktiv übertragen. Das Anschlusskabel dieser

Adapter-Kassette wird am PC Line Ausgang eingesteckt. Ich habe dies

ausprobiert und es hat auf Anhieb funktioniert inkl. Pedalsteuerung.

Das Pianocordersystem wurde später von Yamaha übernommen und

auch diese MIDI- Files sind spielbar.

Ich selber möchte eigentlich keinen PC bei meinem Pianocorder

Vorsetzer deponieren, sondern einfach eine Kassette einlegen und Musik

hören. Hat man Zugriff auf Kassettenbänder von Kollegen und

möchte diese kopieren oder auf den PC laden, so kann folgende

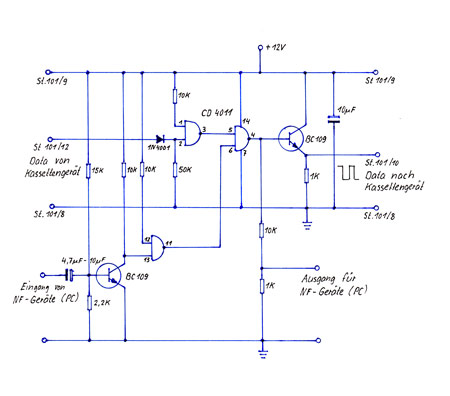

Schaltung nachgebaut werden. Mit dieser einfachen Schaltung, welche

natürlich entsprechend angepasst oder erweitert werden kann, ist

folgendes zu bewerkstelligen:

• Ueberspielen von einem Kassettengerät auf ein

anderes, wenn zwei vorhanden sind.

• Ueberspielen von einem Kassettengerät auf den

PC und zurück.

• Aufnahmen von MIDI- Files aus dem Internet, welche

mit dem Computerprogramm von Mark Fontana decodiert wurden auf das

Kassettengerät.

Verbindet man den NF-Eingang mit dem Line Ausgang des PC so misst man

ca. 150 mV Wechselspannung am Eingangskondensator. Diesen Wert

sollte man erreichen mit den Windowseinstellungsangaben von Mark

Fontana, seinem entwickelten Programm Winamp und Windows XP. Da der

Eingang dieser Schaltung mono ist, verwendet man nur einen Draht.

Drähte nicht zusammenschalten, dies ergibt eine Dämpfung!

Möchte man ganz sicher sein, dass der Pegel in Ordnung ist, so

betrachtet man das Ausgangssignal mit einem KO und es sollte aussehen

wie auf dem Oszillogramm.

Das Problem 200 Hz Ton

Wie in meinem letzten Artikel beschrieben besteht das Problem, dass die

Magnete, welche mit 200 Hz angesteuert werden, diesen Ton hörbar

machen, wenn die Tasten auf die Filzdruckscheiben gedrückt werden.

Ich habe darum bei meinem Klavier auf folgende Justierung geachtet: Die

Spieltiefe an die obere Grenze (10mm) genommen und die Ueberhöhung

der schwarzen Tasten auf genau 2mm eingestellt. Mit diesen

Einstellwerten ist dieses Problem weitgehend eliminiert. Betreibt man

den Vorsetzer an einem pneumatischen Klavier mit Untereinbau bei

welchem sich die Tasten bewegen ist die Justierung der Tasten besonders

heikel, da die Tasten hinten auch einen Anschlag besitzen. Hier muss

die Taste auf der Vorderdruckscheibe und hinten genau gleich stark

aufliegen.

Schlussbetrachtung

Ich bin mit diesem Marantz System sehr zufrieden. Musik gibt es in

grosser Menge dazu, doch eigentlich gefallen mir hauptsächlich

Operettenmelodien und alte Schlager und gerade in dieser Hinsicht ist

das Angebot eher klein. Für Freunde amerikanischer Musik,

Musicals, Jazz und klassische Titel ist dieses System sehr

empfehlenswert. Für Spezialisten ist es auch möglich ein

Musikstück nach seinem eigenen Geschmack Note für Note in ein

Musikprogramm einzugeben. Das funktioniert sicher, doch klingen

würde das dann eher „unkünstlerisch“ und man wäre

vermutlich enttäuscht. Doch erlauben sie mir einen Jules Verne

Ausblick: vielleicht erfindet in Zukunft jemand ein Programm mit einem

Algorithmus mit dessen Hilfe man selbst erstellte Midi Files bearbeiten

kann damit es klingt, wie wenn Arthur Rubinstein oder Wilhelm Backhaus

oder andere Pianisten am Klavier sitzen würden, wer weiss !

Wenn jemand Ersatzteile für seinen Pianocorder sucht, kann er sich

bei mir melden, ev. kann ich den Wunsch weiterleiten.

März 2013, Hans Kunz.